学术论坛

- 人工智能生成艺术论坛

- 复杂交通场景感知技术及其前沿应用论坛

- 文字识别与文档智能论坛

- 三维感知与显示技术论坛

- 视觉质量感知与评估前沿论坛

- 流程工业智能视觉感知技术论坛

- 情感计算大模型论坛

- 持续学习的理论与应用论坛

- 智能影像增强与可控内容生成论坛

- 多模态智能模型安全隐患洞察与防护论坛

- 空天探测成像前沿论坛

- 高效视频通信中的语义编码与内容增强论坛

- 智能图像感知微系统论坛

- 面向精神健康促进的具身交互智能研究论坛

- 工业视觉智能检测技术前沿论坛

- 面向具身智能的图像图形技术

- 生物特征识别论坛

- 大模型的表征学习与编码通信论坛

- 大模型复杂场景理解与轻量化应用论坛

- 视频动作理解与生成前沿论坛

- 生物医学成像与人工智能论坛

- 开放环境无人驾驶“感-通-算”前沿技术论坛

- 智能视觉传感信号处理论坛

- NeRF与3DGS智能生成技术探索论坛

- 深空探测人工智能技术论坛

- 生成式视频通信论坛

- 类脑计算、感知和智能论坛

- 多模态大模型应用安全与生成式人工智能监管论坛

- 多模态遥感大模型及应用论坛

- 机器视觉与学习论坛

- 具身智能感知交互论坛

- 规模化与轻量化协同演进技术论坛

- 空间计算前沿技术论坛

- 人脑影像图谱与人工智能论坛

- 低代价高质量信息智能获取论坛

- 工业具身智能感知前沿论坛

类脑计算、感知和智能论坛

论坛简介

类脑视觉是借鉴生物视觉系统的神经网络结构和信息加工机理而建立的一套新的视觉信息处理理论、技术、标准、芯片和应用系统。采用深度学习对静态图像和图像 序列(视频)分类识别的性能已经很高,但在视觉主动性和灵活性方面还远远不及生物。破解生物视觉的奥秘一直是机器视觉研究的梦想,但是,至今对生物视觉的 已知还远远小于未知,机器视觉研究至今还未跳出持续五十多年的“视频摄像头 + 计算机算法”基本范式。近年来生物成像技术的快速发展,“看清”生物视觉系统的 精细神经结构和信号加工过程正在成为现实,我们对生物视觉理解的科学前沿正在快速推进,类脑视觉面临实现重大突破的机遇,有望赋予智能系统像人类一样感知 环境、性能远超人类的真正视觉系统,从根本上重塑视觉信息处理的理论和技术体系。

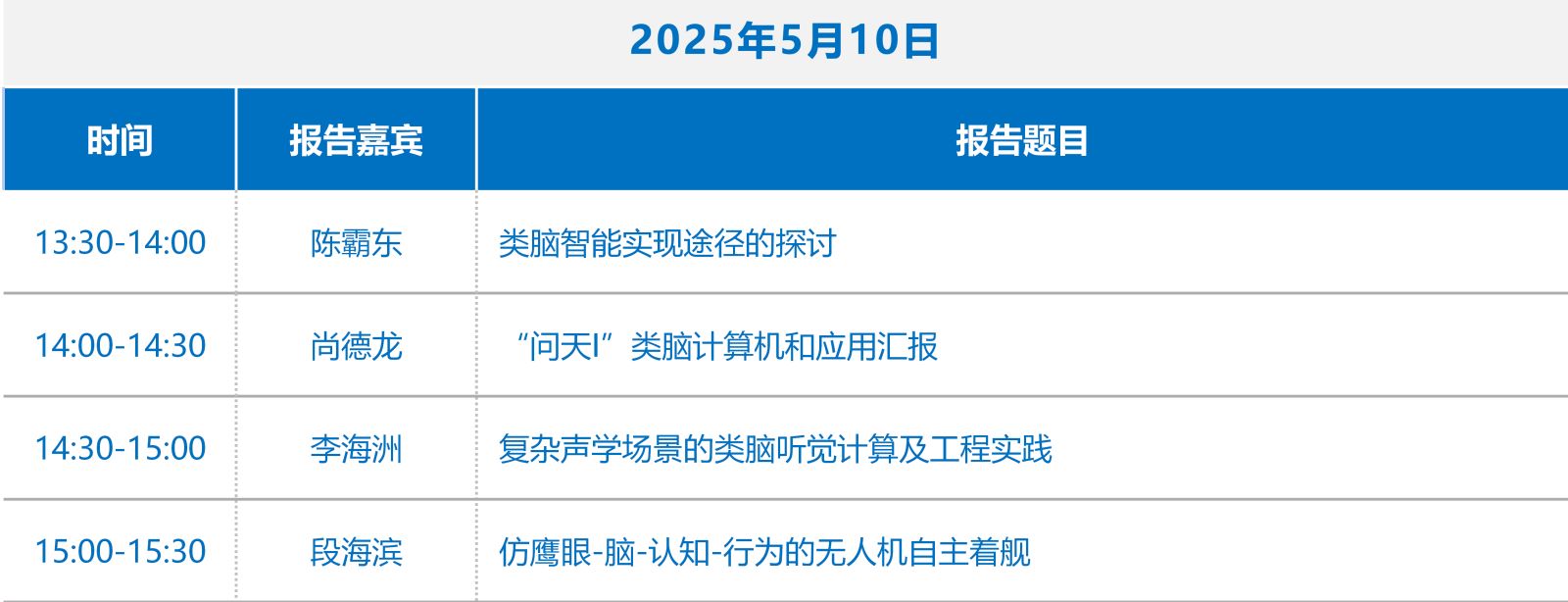

论坛日程

论坛时间:2025年5月10日13:30-15:30

论坛名称:类脑计算、感知和智能

主持人:黄铁军

论坛主席

黄铁军CSIG理事

黄铁军CSIG理事

北京大学 教授个人简介: 北京大学信息科学技术学院教授,计算机科学技术系系主任,数字媒体研究所所长,数字视频编解码技术国家工程实验室副主任,北京智源人工智能研究院院长,中国图象图形学学会类脑视觉专委会主任,中国人工智能学会会士(2019),中国计算机学会会士(2019)。国家杰出青年科学基金获得者(2014),教育部长江学者特聘教授(2015),“万人计划”科技创新领军人才(2018)。主要研究方向为视觉信息处理与类脑视觉。发表学术论文200多篇,专著两部,授权发明专利50多项,作为主要起草人制定5项国家标准和7项IEEE标准。在视频背景建模与编码、目标检测与分析、视觉特征表达与识别等方面取得多项成果,提出的基于背景建模的监控视频编码方法将压缩效率提高一倍,领先国际标准。积极推过我国类脑计算方向发展,研制出速度超人眼千倍的超速全时仿视网膜芯片。荣获国家技术发明二等奖(2017,第1 完成人)、国家科学技术进步二等奖两次(2012第2完成人,2010第四完成人)和中国科协求是杰出青年成果转化奖(2014)。 唐华锦浙江大学 教授个人简介: 浙江大学计算机科学与技术学院教授、博导。2005年毕业于新加坡国立大学电气与计算机工程系获博士学位。2004-2006年工作于意法半导体有限公司,2006-2008年于澳大利亚昆士兰大学脑科学研究所从事博士后研究,2008-2015在新加坡科技研究局工作。先后于2014-2020在四川大学计算机学院、2020-至今在浙江大学计算机科学与技术学院工作。聚焦类脑计算、人工智能、智能机器人研究,主持国家自然科学基金、科技部科技创新 2030-“新一代人工智能”重大项目等多个项目。研究成果被国际科技媒体MIT Technology Review,Communicaitons of ACM等报道。由Springer出版英文专著两部,获2016年度IEEE Trans. On Neural Networks and Leanring Systems 优秀论文奖、2019年度IEEE Computational Intelligence Magazine优秀论文奖。申请人担任了IEEE Trans. On Neural Networks and Leanring Systems (2012-2018)、IEEE Trans. on Cognitive and Developmental Systems、Frontiers in Neuromorphic Engineering,Neural Networks, Neuromorphic Computing and Engineering等期刊编委。

唐华锦浙江大学 教授个人简介: 浙江大学计算机科学与技术学院教授、博导。2005年毕业于新加坡国立大学电气与计算机工程系获博士学位。2004-2006年工作于意法半导体有限公司,2006-2008年于澳大利亚昆士兰大学脑科学研究所从事博士后研究,2008-2015在新加坡科技研究局工作。先后于2014-2020在四川大学计算机学院、2020-至今在浙江大学计算机科学与技术学院工作。聚焦类脑计算、人工智能、智能机器人研究,主持国家自然科学基金、科技部科技创新 2030-“新一代人工智能”重大项目等多个项目。研究成果被国际科技媒体MIT Technology Review,Communicaitons of ACM等报道。由Springer出版英文专著两部,获2016年度IEEE Trans. On Neural Networks and Leanring Systems 优秀论文奖、2019年度IEEE Computational Intelligence Magazine优秀论文奖。申请人担任了IEEE Trans. On Neural Networks and Leanring Systems (2012-2018)、IEEE Trans. on Cognitive and Developmental Systems、Frontiers in Neuromorphic Engineering,Neural Networks, Neuromorphic Computing and Engineering等期刊编委。

论坛讲者信息

陈霸东西安交通大学 教授报告题目: 类脑智能实现途径的探讨报告摘要: 近年来,以大模型为代表的人工智能技术在许多复杂任务上表现出色,并在全球引发热潮。然而这种技术路线存在明显的局限性,比如依赖海量数据、计算资源耗费庞大、自适应能力较弱等。类脑智能通过模拟大脑的工作机制,有望提升模型的认知能力并减少能耗,被视为下一代人工智能发展的潜在路径。目前,学术界对类脑智能的内涵与演进路线存在不同思路,实现途径与未来发展仍不明确。本报告回顾类脑智能的发展历史,讨论类脑智能的实现途径,并展望类脑智能未来发展及应用。个人简介: 陈霸东 ,西安交通大学人工智能与机器人研究所教授,教育部长江学者。2008年毕业于清华大学计算机专业获博士学位。研究领域包含机器学习、类脑智能、脑机接口、机器人等。在国际知名期刊及会议发表学术论文300余篇,论文被引用1.6万余次。获授权国家发明专利30余件,出版学术专著6部。入选世界排名前2%科学家名单和爱思唯尔中国高被引学者榜单。获教育部自然科学一等奖、中国自动化学会自然科学一等奖、中国自动化学会青年科学家奖等。担任中国认知科学学会理事、IEEE汇刊TNNLS/TCDS/TCSVT编委。主持了国家自然科学基金重点项目、国家自然科学基金重大研究计划重点支持项目、联合基金重点项目、973计划课题、国家重点研发计划课题等科研项目。

陈霸东西安交通大学 教授报告题目: 类脑智能实现途径的探讨报告摘要: 近年来,以大模型为代表的人工智能技术在许多复杂任务上表现出色,并在全球引发热潮。然而这种技术路线存在明显的局限性,比如依赖海量数据、计算资源耗费庞大、自适应能力较弱等。类脑智能通过模拟大脑的工作机制,有望提升模型的认知能力并减少能耗,被视为下一代人工智能发展的潜在路径。目前,学术界对类脑智能的内涵与演进路线存在不同思路,实现途径与未来发展仍不明确。本报告回顾类脑智能的发展历史,讨论类脑智能的实现途径,并展望类脑智能未来发展及应用。个人简介: 陈霸东 ,西安交通大学人工智能与机器人研究所教授,教育部长江学者。2008年毕业于清华大学计算机专业获博士学位。研究领域包含机器学习、类脑智能、脑机接口、机器人等。在国际知名期刊及会议发表学术论文300余篇,论文被引用1.6万余次。获授权国家发明专利30余件,出版学术专著6部。入选世界排名前2%科学家名单和爱思唯尔中国高被引学者榜单。获教育部自然科学一等奖、中国自动化学会自然科学一等奖、中国自动化学会青年科学家奖等。担任中国认知科学学会理事、IEEE汇刊TNNLS/TCDS/TCSVT编委。主持了国家自然科学基金重点项目、国家自然科学基金重大研究计划重点支持项目、联合基金重点项目、973计划课题、国家重点研发计划课题等科研项目。 尚德龙中国科学院微电子研究所 研究员报告题目: “问天I”类脑计算机和应用汇报报告摘要: 人工智能应用的发展,催生了对大算力计算资源的迫切需求。然而进入后摩尔时代,过往赖以提升计算性能的工艺进步模式逐步褪去了光环。此外,大算力导致高功耗、高能耗等问题进一步恶化了现有技术的进一步发展。面对当前及未来人工智能应用的发展,迫切需要探索研究一条新的赛道。90年代末、21世纪初,随着芯片集成度的快速提升,兴起的类脑计算智能被誉为是一条可能的解决途径。本讲座将介绍自研的“问天I”类脑计算芯片和计算机的研发历程及技术特点,并通过讲解“问天”软件系统,及在”问天I”类脑计算机研发的类脑计算智能应用案例,希望唤起对类脑计算智能的重视,为类脑计算智能技术的发展和生态的建设起到促进作用。个人简介: 尚德龙2019 年回国后领导了中国科学院院创新基金项目、科技部 2030-新一代人工智能芯片重大项目、科技部 2030“脑科学与类脑研究”重大项目的定向委托项目,合同总额 2 亿 4000 万元。领导研制了国内规模最大的类脑计算机“问天 I”类脑计算芯片及计算机系统,申请专利受理 200 余项(包括一项美国专利,其中百余项已经授权),发表文章 35 篇, 其中 30 篇为中科院 3 区以上文章,出版学术论著一部(章节作者),及英文学术论著一部(译作者)。指导博士硕士研究生 30 余人,已毕业 3 名博士、12 名硕士,全部高水平按时毕业;获 IEEE ICICM(2021)优秀论文奖;2021 年 “华为杯”第四届中国研究生创“芯”大赛团体二等奖和华为芯片设计大赛专项一等奖;2022 年度南京市企业科技创新成果十大典型案例荣誉称号;2024年度科创力产品荣誉。是国际低功耗学术会议轮值委员会委员和技术委员会委员、英国PSRC 基金项目评审专家、中国神经科学学会委员。曾任中国外国专家局专家、英国纽卡斯尔大学和曼彻斯特大学长聘高级研究员、低功耗实验室主任。参加领导了“七五”后期、“八五”期间国家重大科技攻关项目 3 项:自主小型计算机 CPU 系统、CPU 集成电路套片、及 CPU 套片于高档服务器;获中国科学院科技进步一等奖、美国第 10 届全球 PCB&MCM 技 术领先奖数字类一等奖(AT&T、摩托罗拉分获二三等奖,目前国内唯一的一等奖)、国家“八五”期间重大科技成果奖、中国科学院科技进步三等奖等。

尚德龙中国科学院微电子研究所 研究员报告题目: “问天I”类脑计算机和应用汇报报告摘要: 人工智能应用的发展,催生了对大算力计算资源的迫切需求。然而进入后摩尔时代,过往赖以提升计算性能的工艺进步模式逐步褪去了光环。此外,大算力导致高功耗、高能耗等问题进一步恶化了现有技术的进一步发展。面对当前及未来人工智能应用的发展,迫切需要探索研究一条新的赛道。90年代末、21世纪初,随着芯片集成度的快速提升,兴起的类脑计算智能被誉为是一条可能的解决途径。本讲座将介绍自研的“问天I”类脑计算芯片和计算机的研发历程及技术特点,并通过讲解“问天”软件系统,及在”问天I”类脑计算机研发的类脑计算智能应用案例,希望唤起对类脑计算智能的重视,为类脑计算智能技术的发展和生态的建设起到促进作用。个人简介: 尚德龙2019 年回国后领导了中国科学院院创新基金项目、科技部 2030-新一代人工智能芯片重大项目、科技部 2030“脑科学与类脑研究”重大项目的定向委托项目,合同总额 2 亿 4000 万元。领导研制了国内规模最大的类脑计算机“问天 I”类脑计算芯片及计算机系统,申请专利受理 200 余项(包括一项美国专利,其中百余项已经授权),发表文章 35 篇, 其中 30 篇为中科院 3 区以上文章,出版学术论著一部(章节作者),及英文学术论著一部(译作者)。指导博士硕士研究生 30 余人,已毕业 3 名博士、12 名硕士,全部高水平按时毕业;获 IEEE ICICM(2021)优秀论文奖;2021 年 “华为杯”第四届中国研究生创“芯”大赛团体二等奖和华为芯片设计大赛专项一等奖;2022 年度南京市企业科技创新成果十大典型案例荣誉称号;2024年度科创力产品荣誉。是国际低功耗学术会议轮值委员会委员和技术委员会委员、英国PSRC 基金项目评审专家、中国神经科学学会委员。曾任中国外国专家局专家、英国纽卡斯尔大学和曼彻斯特大学长聘高级研究员、低功耗实验室主任。参加领导了“七五”后期、“八五”期间国家重大科技攻关项目 3 项:自主小型计算机 CPU 系统、CPU 集成电路套片、及 CPU 套片于高档服务器;获中国科学院科技进步一等奖、美国第 10 届全球 PCB&MCM 技 术领先奖数字类一等奖(AT&T、摩托罗拉分获二三等奖,目前国内唯一的一等奖)、国家“八五”期间重大科技成果奖、中国科学院科技进步三等奖等。 李海洲香港中文大学(深圳) 教授报告题目: 复杂声学场景的类脑听觉计算及工程实践报告摘要: 人类拥有一种惊人的能力,即在多个说话者环境或鸡尾酒会场景中,能够将听觉注意力集中在感兴趣的声音来源上,这种能力被称为选择性听觉注意。神经科学和心理声学研究发现,这种听觉注意力是通过自上而下和自下而上的注意力调节实现的。然而,对于机器来说,从多说话者语音中进行信号处理的语音分离与说话者提取仍是一个挑战。在本次讲座中,我们将研究基于深度学习的单声道语音分离和说话者提取解决方案,以实现选择性听觉注意,回顾人类视听语音感知的研究成果,以此激励语音感知算法的设计,介绍这些算法在语音增强、说话者提取和语音识别中的应用。此外,我们还将讨论计算听觉模型、技术挑战以及该领域的最新进展。个人简介: 李海洲教授现任香港中文大学(深圳)数据科学学院执行院长、校长学勤讲座教授,同时他也是新加坡国立大学客座教授和德国不来梅大学卓越讲座教授。此前,他曾于2006年至2016年分别担任新加坡南洋理工大学和新加坡国立大学教授,于2009年担任东芬兰大学客座教授,于2011年至2016年任澳洲新南威尔士大学客座教授,于2003年至2016年担任新加坡科技研究局通信与资讯研究院首席科学家和研究总监。李教授曾任顶级期刊IEEE/ACM Transactions on Audio、Speech and Language Processing主编 (2015-2018年);目前任Computer Speech and Language副主编 (2012-2022年)、Springer International Journal of Social Robotics副主编 (2008-2022年)。李教授也曾担任多个学术委员会委员:IEEE语音与语言处理技术委员会委员 (2013-2015年)、IEEE信号处理学会出版委员会委员(2015-2018年)、IEEE 信号处理学会奖励委员会委员(2021-2023年);目前任IEEE 信号处理学会副会长(任期2024-2026)。李教授也曾是多个学会主席:国际语音通信学会主席 (ISCA, 2015-2017年)、亚太信号与信息处理协会主席 (APSIPA, 2015-2016年)、亚洲自然语言处理联合会主席 (AFNLP, 2017-2018年)。此外,他还担任过ACL 2012、INTERSPEECH 2014等多个大型学术会议的主席,他也是IEEE声学、语音与信号处理国际会议 (ICASSP 2022)的主席。李教授享誉国际,他不仅在语音识别和自然语言处理研究领域有着突出贡献,还领导研发了多项知名的语音产品,如1996年苹果电脑公司为Macintosh发行的中文听写套件、1999年Lernout & Hauspie公司为亚洲语言发行的Speech-Pen-Keyboard文本输入解决方案。他是一系列重大技术项目的架构师,项目包括2001年为新加坡樟宜国际机场研发的具有多语种语音识别功能的TELEFIQS自动呼叫中心、2012年为联想A586智能手机研发的声纹识别引擎、2013年为百度音乐研发的听歌识曲引擎。

李海洲香港中文大学(深圳) 教授报告题目: 复杂声学场景的类脑听觉计算及工程实践报告摘要: 人类拥有一种惊人的能力,即在多个说话者环境或鸡尾酒会场景中,能够将听觉注意力集中在感兴趣的声音来源上,这种能力被称为选择性听觉注意。神经科学和心理声学研究发现,这种听觉注意力是通过自上而下和自下而上的注意力调节实现的。然而,对于机器来说,从多说话者语音中进行信号处理的语音分离与说话者提取仍是一个挑战。在本次讲座中,我们将研究基于深度学习的单声道语音分离和说话者提取解决方案,以实现选择性听觉注意,回顾人类视听语音感知的研究成果,以此激励语音感知算法的设计,介绍这些算法在语音增强、说话者提取和语音识别中的应用。此外,我们还将讨论计算听觉模型、技术挑战以及该领域的最新进展。个人简介: 李海洲教授现任香港中文大学(深圳)数据科学学院执行院长、校长学勤讲座教授,同时他也是新加坡国立大学客座教授和德国不来梅大学卓越讲座教授。此前,他曾于2006年至2016年分别担任新加坡南洋理工大学和新加坡国立大学教授,于2009年担任东芬兰大学客座教授,于2011年至2016年任澳洲新南威尔士大学客座教授,于2003年至2016年担任新加坡科技研究局通信与资讯研究院首席科学家和研究总监。李教授曾任顶级期刊IEEE/ACM Transactions on Audio、Speech and Language Processing主编 (2015-2018年);目前任Computer Speech and Language副主编 (2012-2022年)、Springer International Journal of Social Robotics副主编 (2008-2022年)。李教授也曾担任多个学术委员会委员:IEEE语音与语言处理技术委员会委员 (2013-2015年)、IEEE信号处理学会出版委员会委员(2015-2018年)、IEEE 信号处理学会奖励委员会委员(2021-2023年);目前任IEEE 信号处理学会副会长(任期2024-2026)。李教授也曾是多个学会主席:国际语音通信学会主席 (ISCA, 2015-2017年)、亚太信号与信息处理协会主席 (APSIPA, 2015-2016年)、亚洲自然语言处理联合会主席 (AFNLP, 2017-2018年)。此外,他还担任过ACL 2012、INTERSPEECH 2014等多个大型学术会议的主席,他也是IEEE声学、语音与信号处理国际会议 (ICASSP 2022)的主席。李教授享誉国际,他不仅在语音识别和自然语言处理研究领域有着突出贡献,还领导研发了多项知名的语音产品,如1996年苹果电脑公司为Macintosh发行的中文听写套件、1999年Lernout & Hauspie公司为亚洲语言发行的Speech-Pen-Keyboard文本输入解决方案。他是一系列重大技术项目的架构师,项目包括2001年为新加坡樟宜国际机场研发的具有多语种语音识别功能的TELEFIQS自动呼叫中心、2012年为联想A586智能手机研发的声纹识别引擎、2013年为百度音乐研发的听歌识曲引擎。 段海滨北京航空航天大学 教授报告题目: 仿鹰眼-脑-认知-行为的无人机自主着舰报告摘要: 鹰眼以视觉敏锐著称,视觉感知一直是运动体自主智能领域的挑战性关键技术难题。本报告阐述了自然界中鹰眼的生物学机理,建立了鹰眼感知的系列模型,并将其应用于无人系统的强视力智能感知,开发了仿鹰眼强视力智能感知系统。介绍了鹰眼-脑-认知-行为的生物学机理和无人机自主着舰的映射技术,最后探讨了仿鹰眼技术的未来发展趋势。个人简介: 入选“万人计划”-科技创新领军人才支持计划、国家杰出青年科学基金、“万人计划”-中组部首批青年拔尖人才支持计划、科技部中青年科技创新领军人才支持计划、教育部新世纪优秀人才支持计划、北京市“科技新星”计划、北航“蓝天新星(科研类)”计划、北航“蓝天新秀”计划、第二十七届"北京青年五四奖章"、第十二届中国航空学会青年科技奖、第十六届茅以升北京青年科技奖、第十三届中国青年科技奖、第六届全国优秀科技工作者。获CAA技术发明奖一等奖(排名1) 、中国航空科学技术奖一等奖(排名1)、第三届吴文俊人工智能科学技术创新奖一等奖(个人奖) 、国防科学技术进步奖二等奖(排名1)、第五届杨嘉墀科技奖二等奖(个人奖)、国防科学技术进步奖三等奖(排名1)、中国自动化学会首届青年科学家奖,获北京市高等教育优秀教学成果奖一等奖(排名4)、北航校级“优秀硕士生指导教师”、“校级优秀班主任”一等奖、校级优秀教学成果一等奖、 “冯如杯”学术科技作品竞赛“优秀指导教师”、北航第十三届成飞奖教金、北航第十二届“西飞”奖教金、江苏省优秀博士学位论文等奖励。2015年获第19届“中国青年五四奖章”。主持国家自然科学基金(重点项目、面上项目、青年基金)、国家杰出青年科学基金、国家863计划、总装预研基金、空装十二五预研、航空科学基金、教育部新世纪人才计划等课题。 已在Springer出版英文学术专著1部,在科学出版社出版学术专著2部,已在IEEE、AIAA等SCI收录的国际期刊发表学术论文60余篇,授权发明专利18项、实用新型专利3项,计算机软件著作权登记12项。

段海滨北京航空航天大学 教授报告题目: 仿鹰眼-脑-认知-行为的无人机自主着舰报告摘要: 鹰眼以视觉敏锐著称,视觉感知一直是运动体自主智能领域的挑战性关键技术难题。本报告阐述了自然界中鹰眼的生物学机理,建立了鹰眼感知的系列模型,并将其应用于无人系统的强视力智能感知,开发了仿鹰眼强视力智能感知系统。介绍了鹰眼-脑-认知-行为的生物学机理和无人机自主着舰的映射技术,最后探讨了仿鹰眼技术的未来发展趋势。个人简介: 入选“万人计划”-科技创新领军人才支持计划、国家杰出青年科学基金、“万人计划”-中组部首批青年拔尖人才支持计划、科技部中青年科技创新领军人才支持计划、教育部新世纪优秀人才支持计划、北京市“科技新星”计划、北航“蓝天新星(科研类)”计划、北航“蓝天新秀”计划、第二十七届"北京青年五四奖章"、第十二届中国航空学会青年科技奖、第十六届茅以升北京青年科技奖、第十三届中国青年科技奖、第六届全国优秀科技工作者。获CAA技术发明奖一等奖(排名1) 、中国航空科学技术奖一等奖(排名1)、第三届吴文俊人工智能科学技术创新奖一等奖(个人奖) 、国防科学技术进步奖二等奖(排名1)、第五届杨嘉墀科技奖二等奖(个人奖)、国防科学技术进步奖三等奖(排名1)、中国自动化学会首届青年科学家奖,获北京市高等教育优秀教学成果奖一等奖(排名4)、北航校级“优秀硕士生指导教师”、“校级优秀班主任”一等奖、校级优秀教学成果一等奖、 “冯如杯”学术科技作品竞赛“优秀指导教师”、北航第十三届成飞奖教金、北航第十二届“西飞”奖教金、江苏省优秀博士学位论文等奖励。2015年获第19届“中国青年五四奖章”。主持国家自然科学基金(重点项目、面上项目、青年基金)、国家杰出青年科学基金、国家863计划、总装预研基金、空装十二五预研、航空科学基金、教育部新世纪人才计划等课题。 已在Springer出版英文学术专著1部,在科学出版社出版学术专著2部,已在IEEE、AIAA等SCI收录的国际期刊发表学术论文60余篇,授权发明专利18项、实用新型专利3项,计算机软件著作权登记12项。

论坛联系人

- 王威北京通用人工智能研究院wangwei@bigai.ai