特色论坛

多模态智能计算及应用论坛

论坛简介

“多模态智能计算及应用论坛”的背景在于人工智能技术的迅猛发展,特别是智能图像识别与处理技术在医疗、制造、交通等领域的广泛应用,推动了产业的智能化升级。这一分论坛的设立,旨在汇聚图像图形学领域的专家学者,共同探讨智能图像技术的最新进展、应用挑战与未来趋势。为科研人员提供高端的学术研讨平台,促进思想交流和智慧碰撞,推动图像图形技术的快速发展。是一个聚焦于人工智能领域,特别是多模态大模型技术及其在产业中应用的论坛。其意义在于,一方面,展示多模态大模型技术的最新进展,同时探讨这些技术如何赋能各行各业,推动产业升级和社会发展。另一方面,通过本论坛,学术界、产业界能够共同探讨和解决多模态大模型技术发展中遇到的问题,共同推动人工智能技术的创新和应用。

论坛日程

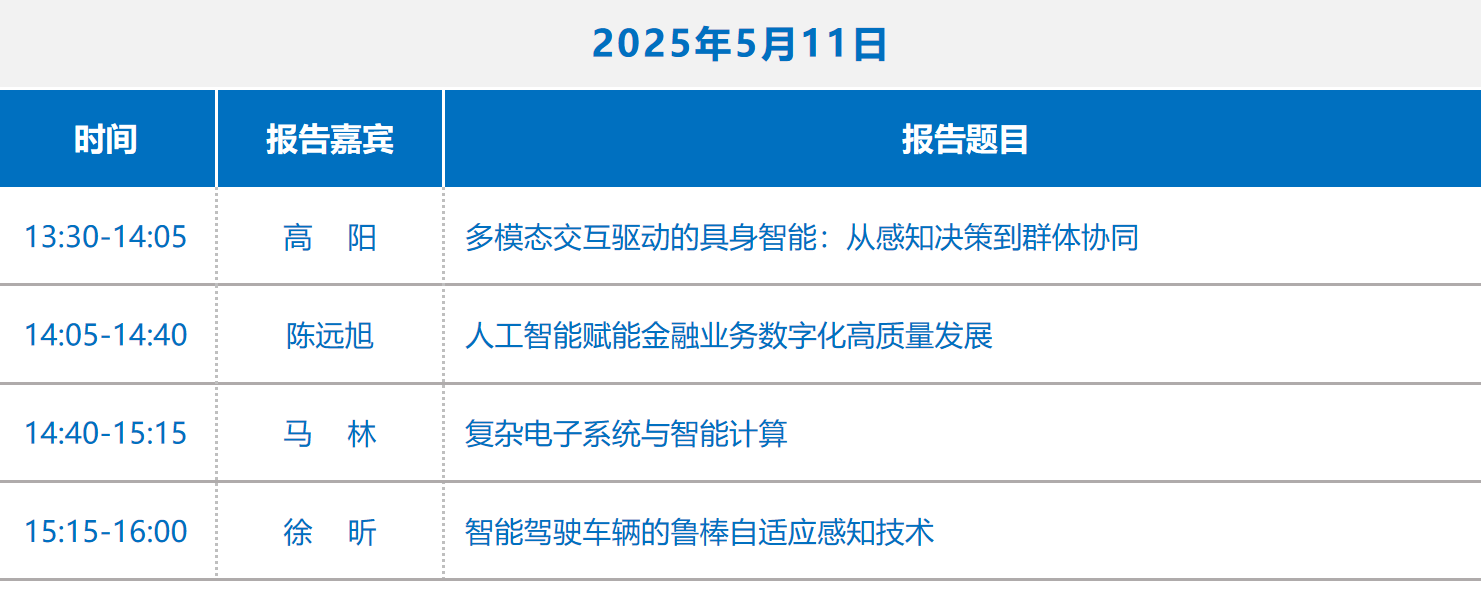

论坛时间:2025年5月11日13:30-16:00

论坛名称:多模态智能计算及应用论坛

主持人:刘晓鸣

论坛主席

王亮CSIG副理事长

王亮CSIG副理事长

中国科学院自动化研究所 研究员个人简介: 王亮,中国科学院自动化研究所研究员,博导,国家杰青,IEEE/IAPR/CIE/CCF/CAAI/CSIG Fellow。目前是多模态人工智能系统全国重点实验室副主任,中国计算机学会计算机视觉专委会副主任,中国图象图形学学会副理事长及视觉大数据专委会主任等。担任IEEE TPAMI、IEEE TIP等国际知名期刊的编委、MIR的副主编,曾是IEEE TIFS、IEEE TSMC-B、PR等国内外学术期刊的编委,以及10余次国内外会议的大会、程序或组织主席等。主要从事计算机视觉、模式识别、机器学习、数据挖掘等相关领域的研究。截至目前,已申请或授权发明专利80余项,出版编专著10余部,已发表或接收论文400余篇,获得5项国内外会议最佳论文奖。目前,谷歌学术引用50000余次,H-index是104(2014-2024连续入选ESI中国高被引科学家名单)。 张兆翔中国科学院自动化研究所 研究员个人简介: 张兆翔,博士,研究员,博士生导师,长江学者特聘教授,中国科学院自动化研究所模式识别实验室常务副主任,中国科学院大学岗位教授。研究兴趣包括:模式识别、具身智能、智能体学习,在IEEE T-PAMI、IJCV、JMLR、National Science Review等顶级期刊与CVPR、ICCV、ECCV、NeurIPS、ICLR、AAAI、IJCAI等顶级会议发表论文200余篇,授权专利30余项,承担了国家自然科学基金重点项目、重点国际(地区)合作研究项目、中电科企业联合重点支持项目、国家重点研发项目等多项国家级科研项目,多次担任CVPR、ICCV、NeurIPS、ICLR等顶会Area Chair。以第一完成人获得北京市科学技术奖科技进步奖一等奖。

张兆翔中国科学院自动化研究所 研究员个人简介: 张兆翔,博士,研究员,博士生导师,长江学者特聘教授,中国科学院自动化研究所模式识别实验室常务副主任,中国科学院大学岗位教授。研究兴趣包括:模式识别、具身智能、智能体学习,在IEEE T-PAMI、IJCV、JMLR、National Science Review等顶级期刊与CVPR、ICCV、ECCV、NeurIPS、ICLR、AAAI、IJCAI等顶级会议发表论文200余篇,授权专利30余项,承担了国家自然科学基金重点项目、重点国际(地区)合作研究项目、中电科企业联合重点支持项目、国家重点研发项目等多项国家级科研项目,多次担任CVPR、ICCV、NeurIPS、ICLR等顶会Area Chair。以第一完成人获得北京市科学技术奖科技进步奖一等奖。

论坛讲者信息

高阳南京大学 教授报告题目: 多模态交互驱动的具身智能:从感知决策到群体协同报告摘要: 具身智能作为人工智能与物理实体深度融合的前沿范式,致力于通过智能体与物理环境的交互实现自主感知、决策与行动,已成为新一代人工智能的核心发展方向。本报告聚焦于多模态智能计算与具身智能的深度结合,系统性地阐述了团队在多模态环境感知、单体决策进化以及群体协同等关键领域的创新成果。团队提出了一种语义增强的多模态感知方法,通过语义建图与交互技术,显著提升了机器人在复杂环境中的适应能力,为具身智能从实验室研究向实际应用转化提供了有力支撑。此外,团队还提出了长时序任务下的子任务分解与终身强化学习框架,成功攻克了开放环境下,多任务泛化与持续学习中“灾难性遗忘”的难题,极大地增强了单体智能的决策能力。针对国防与民用场景中普遍存在的弱通讯挑战,团队设计了一种分层多智能体协同决策架构,并在水下无人集群博弈、无人机协同对抗等实际应用中充分验证了该架构的高效性和可靠性。通过构建“多模态感知—单体决策—多体协同”的联动体系,本报告深入探讨了具身智能在国防、工业巡检等关键领域的应用前景,并展望了其向通用性、自适应方向演进的未来趋势,为推动具身智能的全面发展提供了新的思路与方向。个人简介: 教授、博导,中国人工智能学会会士。目前任南京大学智能科学与技术学院书记兼执行院长、南京大学-中移动联合研究院院长、南京大学健康医疗大数据国家研究院常务副院长、陆海安全决策教育部重点实验室副主任、江苏省军事人工智能技术军民融合创新平台负责人。2009年入选江苏省“333高层次人才培养工程”第二批中青年科学技术带头人,2010年入选教育部新世纪优秀人才支持计划,所领导的南京大学人工智能推理与学习团队入选2019年度江苏省高等学校优秀科技创新团队,2022年入选江苏省军民融合领军人才和天池特聘教授计划。1997年开始从事人工智能、机器学习、多智能体系统、大数据、图像和视频分析、人工智能艺术创作等领域的学术研究。作为第一负责人主持国家自然科学基金重大项目课题一项、重点项目一项,军民共性技术联合基金项目一项,装备预研教育部联合基金项目一项,面上项目三项,青年项目一项;主持科技部国际合作专项一项,江苏省自然科学基金重点项目(江苏省973项目)一项,科技部科技创新2030—“新一代人工智能”重大项目课题一项等。获江苏省科学技术奖二等奖一次、中国人工智能学会吴文俊自然科学奖二等奖一次、军队医疗成果奖二等、三等各一项,获中国计算机学会多智能体系统专业学组研究成就奖。

高阳南京大学 教授报告题目: 多模态交互驱动的具身智能:从感知决策到群体协同报告摘要: 具身智能作为人工智能与物理实体深度融合的前沿范式,致力于通过智能体与物理环境的交互实现自主感知、决策与行动,已成为新一代人工智能的核心发展方向。本报告聚焦于多模态智能计算与具身智能的深度结合,系统性地阐述了团队在多模态环境感知、单体决策进化以及群体协同等关键领域的创新成果。团队提出了一种语义增强的多模态感知方法,通过语义建图与交互技术,显著提升了机器人在复杂环境中的适应能力,为具身智能从实验室研究向实际应用转化提供了有力支撑。此外,团队还提出了长时序任务下的子任务分解与终身强化学习框架,成功攻克了开放环境下,多任务泛化与持续学习中“灾难性遗忘”的难题,极大地增强了单体智能的决策能力。针对国防与民用场景中普遍存在的弱通讯挑战,团队设计了一种分层多智能体协同决策架构,并在水下无人集群博弈、无人机协同对抗等实际应用中充分验证了该架构的高效性和可靠性。通过构建“多模态感知—单体决策—多体协同”的联动体系,本报告深入探讨了具身智能在国防、工业巡检等关键领域的应用前景,并展望了其向通用性、自适应方向演进的未来趋势,为推动具身智能的全面发展提供了新的思路与方向。个人简介: 教授、博导,中国人工智能学会会士。目前任南京大学智能科学与技术学院书记兼执行院长、南京大学-中移动联合研究院院长、南京大学健康医疗大数据国家研究院常务副院长、陆海安全决策教育部重点实验室副主任、江苏省军事人工智能技术军民融合创新平台负责人。2009年入选江苏省“333高层次人才培养工程”第二批中青年科学技术带头人,2010年入选教育部新世纪优秀人才支持计划,所领导的南京大学人工智能推理与学习团队入选2019年度江苏省高等学校优秀科技创新团队,2022年入选江苏省军民融合领军人才和天池特聘教授计划。1997年开始从事人工智能、机器学习、多智能体系统、大数据、图像和视频分析、人工智能艺术创作等领域的学术研究。作为第一负责人主持国家自然科学基金重大项目课题一项、重点项目一项,军民共性技术联合基金项目一项,装备预研教育部联合基金项目一项,面上项目三项,青年项目一项;主持科技部国际合作专项一项,江苏省自然科学基金重点项目(江苏省973项目)一项,科技部科技创新2030—“新一代人工智能”重大项目课题一项等。获江苏省科学技术奖二等奖一次、中国人工智能学会吴文俊自然科学奖二等奖一次、军队医疗成果奖二等、三等各一项,获中国计算机学会多智能体系统专业学组研究成就奖。 陈远旭平安科技(深圳)有限公司 副总工程师报告题目: 人工智能赋能金融业务数字化高质量发展报告摘要: 随着新一轮科技革命和产业变革的深入发展,人工智能正在与千行百业深度融合,推动传统实体经济实现革命式升级换代,催生智能经济新形态。本报告将分享平安集团在金融产业数字化领域的创新技术和实践经验,通过人工智能技术及业务解决方案的研发应用,形成规模化拓展AI应用的能力,切实产生业务价值,助力金融产业高质量发展。个人简介: 陈远旭,博士毕业于清华大学自动化系,高级工程师,20年以上计算机视觉与模式识别技术研究和产品创新经验。现任职于平安科技人工智能中心,副总工程师,负责智能图像技术领域,创新研发车险图片定损、数字分身等视觉技术应用深度服务于平安集团的金融和医疗业务;主持过国家重大科研项目和重点专项的研究和实施,多次获部级技术创新奖。

陈远旭平安科技(深圳)有限公司 副总工程师报告题目: 人工智能赋能金融业务数字化高质量发展报告摘要: 随着新一轮科技革命和产业变革的深入发展,人工智能正在与千行百业深度融合,推动传统实体经济实现革命式升级换代,催生智能经济新形态。本报告将分享平安集团在金融产业数字化领域的创新技术和实践经验,通过人工智能技术及业务解决方案的研发应用,形成规模化拓展AI应用的能力,切实产生业务价值,助力金融产业高质量发展。个人简介: 陈远旭,博士毕业于清华大学自动化系,高级工程师,20年以上计算机视觉与模式识别技术研究和产品创新经验。现任职于平安科技人工智能中心,副总工程师,负责智能图像技术领域,创新研发车险图片定损、数字分身等视觉技术应用深度服务于平安集团的金融和医疗业务;主持过国家重大科研项目和重点专项的研究和实施,多次获部级技术创新奖。 马林中国电子科技集团公司 首席科学家

马林中国电子科技集团公司 首席科学家

第十四研究所 研究员报告题目: 复杂电子系统与智能计算报告摘要: 以复杂性科学、信息与通信工程、电子科学与技术等多学科交叉融合为主导,报告以未来发展新思维为导向,研究复杂性科学与电子科学的交叉融合,提出了复杂电子系统的新概念内涵。研究网络科学的相关理论应用于电子系统,提出了复杂电子系统网络化协同的新系统形态与技术层级、网络化协同矩阵与状态转移矩阵的计算等。复杂系统是具有涌现和自组织行为的系统,研究提出了复杂电子系统自组织的一种简单规则,仿真了其自组织状态;并分析了系统自组织目标与系统计算复杂度。个人简介: 马林,中国电子科技集团公司首席科学家、第十四研究所研究员,国家科技部重点领域创新团队负责人。获全国创新争先奖章、中国航天基金会钱学森杰出贡献奖等。研究方向:远程高精度高分辨雷达理论、技术与系统,复杂系统。科研成果获国家科学技术进步奖二等奖3项。 徐昕国防科技大学 教授报告题目: 智能驾驶车辆的鲁棒自适应感知技术报告摘要: 智能驾驶车辆在动态开放环境中需要提升鲁棒自适应感知能力,特别是越野三维条件下的智能感知性能。报告分析了有关应用场景的需求,介绍了近年来智能车辆的鲁棒自适应车道检测、激光雷达与相机的快速自适应标定、三维感知的小样本学习与弱监督学习等研究进展,最后对进一步的工作进行了分析和展望。个人简介: 徐昕,国防科技大学智能科学学院教授,博士生导师。国家杰出青年科学基金获得者。主要从事智能无人系统的自主控制与机器学习等方面研究,获国家自然科学二等奖1项、湖南省自然科学一等奖2项,湖南省科技创新团队奖1项。主持国家自然科学基金重点项目、国家重点研发计划项目课题、973项目课题等20余项。任中国自动化学会自适应动态规划与强化学习专业委员会副主任、平行控制与管理专业委员会副主任、机器人智能专业委员会顾问委员。出版专著2部,发表SCI论文100余篇,代表性论文发表在IEEE TNNLS, J. AI Research, J of Field Robotics, Automatica, IEEE TSMC:Systems, IEEE TPAMI, IEEE TCST等期刊。任IEEE Transactions on SMC: Systems, Information Sciences, IEEE Transactions on Intelligent Vehicles等国际期刊的Associate Editor,CAAI Transactions on Intelligence Technology副主编以及《控制理论与应用》编委。

徐昕国防科技大学 教授报告题目: 智能驾驶车辆的鲁棒自适应感知技术报告摘要: 智能驾驶车辆在动态开放环境中需要提升鲁棒自适应感知能力,特别是越野三维条件下的智能感知性能。报告分析了有关应用场景的需求,介绍了近年来智能车辆的鲁棒自适应车道检测、激光雷达与相机的快速自适应标定、三维感知的小样本学习与弱监督学习等研究进展,最后对进一步的工作进行了分析和展望。个人简介: 徐昕,国防科技大学智能科学学院教授,博士生导师。国家杰出青年科学基金获得者。主要从事智能无人系统的自主控制与机器学习等方面研究,获国家自然科学二等奖1项、湖南省自然科学一等奖2项,湖南省科技创新团队奖1项。主持国家自然科学基金重点项目、国家重点研发计划项目课题、973项目课题等20余项。任中国自动化学会自适应动态规划与强化学习专业委员会副主任、平行控制与管理专业委员会副主任、机器人智能专业委员会顾问委员。出版专著2部,发表SCI论文100余篇,代表性论文发表在IEEE TNNLS, J. AI Research, J of Field Robotics, Automatica, IEEE TSMC:Systems, IEEE TPAMI, IEEE TCST等期刊。任IEEE Transactions on SMC: Systems, Information Sciences, IEEE Transactions on Intelligent Vehicles等国际期刊的Associate Editor,CAAI Transactions on Intelligence Technology副主编以及《控制理论与应用》编委。

论坛联系人

- 刘晓鸣中国科学院自动化研究所xiaoming.liu@ia.ac.cn